Глава IV.11.

Обмен углеводов

Функции углеводов

1.

Энергетическая

(глюкоза, гликоген).

2.

Структурная

(гиалуроновая кислота).

3.

Антикоагулирующая

(гепарин).

4.

Гомеостатическая

(поддерживает, в частности, водно-электролитный баланс и осмотическое давление

крови).

5.

Механическая

(входят в состав соединительной ткани).

Классификация углеводов

Моносахариды, которые не могут быть гидролизованы на

более простые сахара. В зависимости от числа атомов углерода их подразделяют на

триозы, тетрозы, пентозы, гексозы. В зависимости от присутствия альдегидной или

кетоновой группы на альдозы и кетозы.

Дисахариды состоят из двух остатков моносахаридов:

1)

сахароза

состоит из остатков глюкозы и фруктозы, соединенных a-1,4-гликозидной связью;

2)

лактоза

состоит из остатков глюкозы и галактозы, соединенных b-1,4-гликозидной связью;

3)

мальтоза

состоит из двух остатков глюкозы, соединенных

a-1,4-гликозидной связью;

4)

целлобиоза

состоит из двух остатков глюкозы, соединенных b-1,4-гликозидной связью.

Гомополисахариды - длинные разветвленные

цепи, состоящие из одних и тех же моносахаридов:

1)

крахмал

- полимер глюкозы, соединенной a-1,4 и a-1,6-гликозидными связями. При этом неразветвленные

цепи образуют амилозу (20%), а разветвленные амилопектин (80%);

2)

гликоген

- животный крахмал, состоящий из остатков глюкозы. Это более разветвленный

полимер, чем крахмал. При частичном гидролизе крахмала или гликогена образуются

декстрины (более короткие разветвленные цепи);

3)

целлюлоза

- главный компонент структурной основы растительных клеток. Это линейный

полимер глюкозы, соединенной b-1,4-гликозидными связями.

Гетерополисахариды состоят из разных

мономеров:

1)

гепарин

содержит остатки D-глюконат-2-сульфита и N-ацетилглюкозамин-6-сульфата;

2)

гиалуроновая

кислота состоит из остатков D-глюкуроновой кислоты и

остатков N-ацетилглюкозамина. Входит в состав соединительной

ткани и участвует в регуляции проницаемости кканей.

Переваривание и всасывание углеводов

У

моногастричных животных в ротовой полости

под действием амилазы (a,

b)

слюны происходит частичный гидролиз гликозидных связей полисахаридов

(крахмала). Но активность этого фермента низкая, особенно у плотояндых.

В желудке специфических ферментов нет,

а амилаза при низкой рН быстро инактивируется.

В тонком

отделе кишечника происходит основной гидролиз сахаров. Крахмал под действием амилазы

поджелудочной железы, протоки которой открываются в 12-перстную кишку

расщепляется до мальтозы и изомальтозы. Этот дисахарид, а также сахароза и

лактоза расщепляются специфическими гликозидазами - мальтазой, изомальтазой, сахаразой и лактазой. Эти

ферменты продуцируются клетками слизистой и не поступают в просвет, а действуют

на поверхности оболочки кишечника. Это т.н. пристеночное пищеварение.

Дисахариды расщепляются до моносахаридов: глюкозы, фруктозы и галактозы,

которые всасываются в стенки кишечника и поступают в кровь. Проникновение

моносахаридов через клеточные мембраны происходит путем облегченной диффузии

при участии специальных ферментов транслоказ. Глюкоза и галактоза еще проникают

и путем активного транспорта за счет градиента концентраций ионов Na+, который создается Na+-К+-АТФ-азой

(насос).

У

полигастричных животных в ротовой полости переваривание сахаров не происходит из-за

отсутствия ферментов.

В рубце (первом из преджелудков)

происходит 50% переваривания сахаров. Ферменты вырабатываются микрофлорой рубца

(мальтаза,

сахараза, целлюлаза).

Образовавшиеся в результате ферментативного гидролиза поли- и дисахаридов

моносахара под действием бактерий рубца

подвергаются процессам брожения, среди которых выделяют следующие виды:

1)

уксуснокислое

(Глю = уксусная кислота

+ СО2);

2)

пропионовокислое

(Глю = пропионовая

кислота + СО2);

3)

маслянокислое

(Глю = масляная кислота

+ СО2);

4)

молочнокислое

(Глю = молочная

кислота + СО2).

Все эти кислоты называются летучими жирными

кислотами (ЛЖК). Наилучший вариант, когда уксуснокислое брожение составляет 70%

и хуже когда преобладает маслянокислое. ЛЖК всасываются в стенки сетки и книжки

и идут на энергетические нужды организма.

В сычуге (истинный желудок, имеет

строение как и у моногастричных) переваривания углеводов не происходит из-за

отсутствия ферментов.

В тонком

отделе кишечника идет переваривание остатков сахаров как и у моногастричных животных.

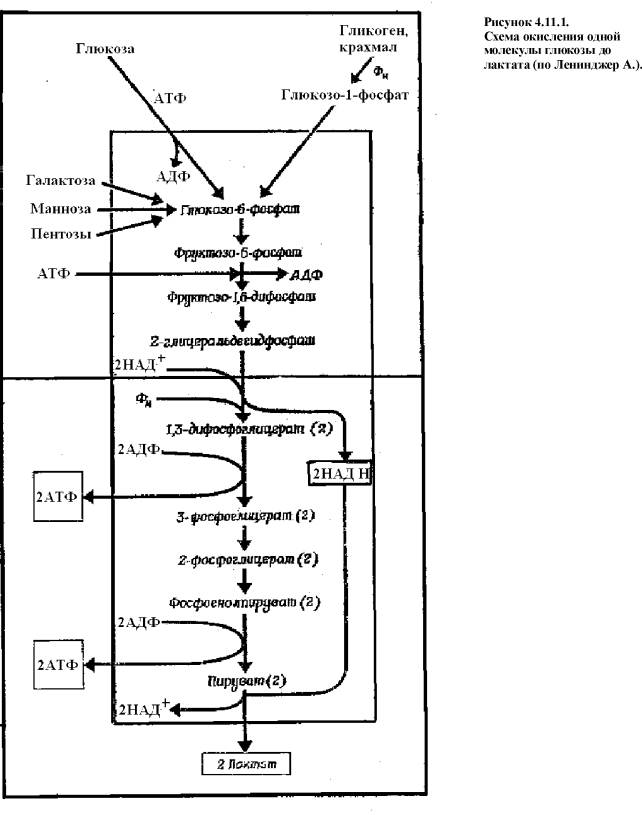

Гликолиз

Последовательные реакции гликолиза катализируются

группой из 11 ферментов. Процесс представляет собой две стадии (рис.4.11.1.).

На первой из них глюкоза (Г) фосфорилируется

и затем расщепляется с

образованием двух молекул трехуглеродного соединения - глицеральдегид-3-фосфата. Эту стадию рассматривают как

подготовительную. Именно на ней различные гексозы вовлекаются в гликолиз,

фосфорилируются за счет АТФ и в итоге образуют общий продукт (Г-3-Ф). Вторая

стадия представляет процесс общий для всех сахаров. Он включает и

окислительно-восстановительные реакции и этапы образования АТФ (т.е. накопления

энергии).

Первая

стадия

1)

Фосфорилирование

Г за счет АТФ до образования глюкозо-6-фосфата

(Г-6-Ф).

Эта реакция является пусковой для всего процесса и

идет в одном направлении.

Е: гексокиназа и глюкокиназа.

Гексокиназа более важный фермент, он используется в большинстве клеток. Он

фосфорилирует еще фруктозу, маннозу. Глюкокиназа содержится только в

гепатоцитах и обладает сродством только к глюкозе.

Кофакторами этой реакции являются ионы

магния и марганца.

2)

Превращение

Г-6-Ф во фруктозо-6-фосфат

(Ф-6-Ф). Эта реакция изомеризации.

Е: фосфоглюкоизомераза.

Реакция обратимая.

Кофакторы: иона магния и марганца.

3)

Фосфорилирование

Ф-6-Ф до фруктозо-1,6-дифосфата

(Ф-1,6-ДФ).

Эта вторая пусковая реакция гликолиза требует

затраты еще одной молекулы АТФ. Реакция необратима.

Кофактор: ионы магния. Донорами фосфата могут быть помимо АТФ УТФ.

Активность этого фермента активируется АДФ и АМФ и

ингибируется АТФ.

4)

Расщепления

Ф-1,6-ДФ на две молекулы глицеральдегид-3-фосфат

(ГА-3-Ф).

Е: альдолаза.

Содержит свободные SH-группы. Реакция обратимая и идет в две стадии.

Вначале образуется одна молекула ГА-3-Ф и диоксиацетонфосфат, а затем последний

превращается в еще одну молекулу ГА-3-Ф.

Данная реакция завершает подготовительную стадию, на

которой было истрачено 2 молекулы АТФ и образовалось 2 молекулы ГА-3-Ф.

Вторая

стадия

Здесь все реакции идут двумя параллельными путями.

5)

Окисление

ГА-3-Ф до 1,3-дифосфоглицерата

(1,3-ДФГ).

Энергия, освобождающаяся при окислении альдегидной

группы ГА-3-Ф, сохраняется в форме высокоэргического продукта 1,3 - ДФГ.

Е: глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа

(ГА-3-Ф-ДГ).

Кофермент: НАД, который в ходе

реакции восстанавливается.

6)

Превращение

1,3-ДФГ в 3-фосфоглицерат

(3-ФГ).

Е: фосфоглицераткиназа.

Образуется одна молекула АТФ.

7)

Превращение

3-ФГ в 2-фосфоглицерат

(2-ФГ). Это реакция изомеризации.

Кофактор: ионы магния.

8)

Превращение

2-ФГ в фосфоенолпируват.

Е: енолаза.

Кофакторы: ионы магния и марганца.

Ингибитор: фторид.

9)

Превращение

фосфоенолпирувата в пируват.

Образуется одна молекула АТФ.

Е: пируваткиназа.

Кофакторы: ионы магния, марганца,

калия.

Ингибирор: ионы кальция (конкурируют с

марганцем).

10)

Восстановление

пирувата до лактата.

Источником электронов служит ГА-3-Ф, а их переносчиком является НАДН.

Лактат (молочная кислота) - конечный продукт

анаэробного гликолиза. Выделяется через плазматическую мембрану как конечный

метаболит. При усиленной работе мышц возникает дефицит кислорода и окисление

глюкозы идет до лактата, при этом в мышечной ткани из-за накопления кислоты

возникает ацидоз.

Пентозофосфатный

путь (ПФП)

Наряду с гликолитическим путем распада глюкозы во

многих клетках работает пентозофосфатный путь (гексамонофосфатный шунт). Он не

является основным для метаболизма глюкозы и служит для генерации в цитоплазме

клетки восстановленных форм НАДФ.

Данный кофермент необходим для реакций восстановительного синтеза жирных кислот

и стероидов, а также используется как донор водорода в реакциях

гидроксилирования с участием

цитохром-Р450-зависимой системы. Все эти процессы протекают преимущественно в

клетках печени, молочной железы, коры надпочечников и жировой ткани. Скелетные

мышцы, где синтез жирных кислот протекает вяло, практически лишены

пентозофосфатного пути метаболизма глюкозы.

Реакции

представлены окислительной и неокислительной ветвями.

Окислительная ветвь:

1.

Дегидрирование

1-го углеродного атома глюкозо-6-фосфата.

Е: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. В качестве акцептора

электронов выступает НАДФ+. Образуется 6-фосфоглюколактон

- внутренний эфир.

2.

6-фосфоглюколактон

очень нестабильное соединение, легко

гидролизуется до свободной кислоты с образованием 6-фосфоглюконата.

Е: фосфоглюколактоназа.

3.

Окислительное

декарбоксилирование 6-фосфоглюконата с образованием рибулозо-5-фосфата.

Е: 6-фосфоглюконатдекарбоксилазы

и 6-фосфоглюконатдегидрогеназы (акцептор - НАДФ + ).

Т.о. окислительная ветвь завершается восстановлением

двух молекул НАДФ+

Неокислительная ветвь это

реакции изомеризации:

1.

Рибулозо-5-фосфат

превращается в рибозо-5-фосфат.

Е: фосфопентозоизомераза.

2.

Рибозо-5-фосфатпревращается

в ксилулозо-5-фосфат.

3.

Ксилулозо-5-фосфат

взаимодействует с рибозо-5-фосфатом

превращается в седогептулозо-7-фосфат

и глицеральдегид-3-фосфат.

Последнее вещество является также продуктом гликолиза.

Е: транскетолаза (простетическая група ТДФ).

4.

Седогептулозо-7-фосфат

и глицеральдегид-3-фосфат взаимодействуют между собой и превращаются в фруктозо-6-фосфат

(также продукт гликолиза) и эритрозо-4-фосфат.

Е: трансальдолаза.

5.

Эритрозо-4-фосфат

и ксилулозо-5-фосфат взаимодействуют между собой и певращаются в два продукта

гликолиза фруктозо-6-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат.

Е: транскетолаза.

Часть

метаболитов реакций неокислительного этапа ПФП является одновременно и

метаболитами гликолиза, а это означает, что между двумя метаболическими путями

глюкозы существует тесная связь и в

зависимости от условий, возникающих в клетке, возможно "переключение"

с одного пути на другой.

При

сбалансированной потребности клетки в НАДФН и рибозо-5-фосфате, ПФП

заканчивается на окислительной этапе.

Если

потребность в рибозо-5-фосфате превышает потребность в НАДФН, то окислительный

этап ПФП "обходится" за счет гликолиза. Метаболиты гликолиза:

фруктозо-6-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат превращаются в рибозо-5-фосфат.

Если

больший дефицит в НАДФН, чем в рибозо-5-фосфате, то

1.

при

высоком энергетическом статусе клетки рибозо-5-фосфат превращается в глицеральдегид-3-фосфат

и фруктозо-6-фосфат, а последние идут не на путь гликолиза, а на глюконеогенез,

т.к. нет потребности в генерации АТФ;

2.

при

низком энергетическом статусе клетки фруктозо-6-фосфат и

глицеральдегид-3-фосфат образовавшиеся из рибозо-5-фосфат, включаются в

гликолиз и превращаются в пируват. В этом случае синтезируется АТФ.

Биологический

смысл ПФП:

- в

результате реакций окислительной ветви образуются две молекулы НАДФН, которые

не окисляются в дыхательной цепи (как НАДН), а служат донорами водорода

в ряде восстановительных реакций;

- в

неокислительной ветви генерируется рибозо-5-фосфат, необходимый для

синтеза РНК, ДНК, НАД, ФАД;

-

ПФП называют еще и пентозофосфатным шунтом т.к. это процесс паралельный

основному пути окисления глюкозы - гликолизу и при определенных условиях

(см. выше) происходит переключение с

дополнительного ПФП на основной гликолиз и наоборот.

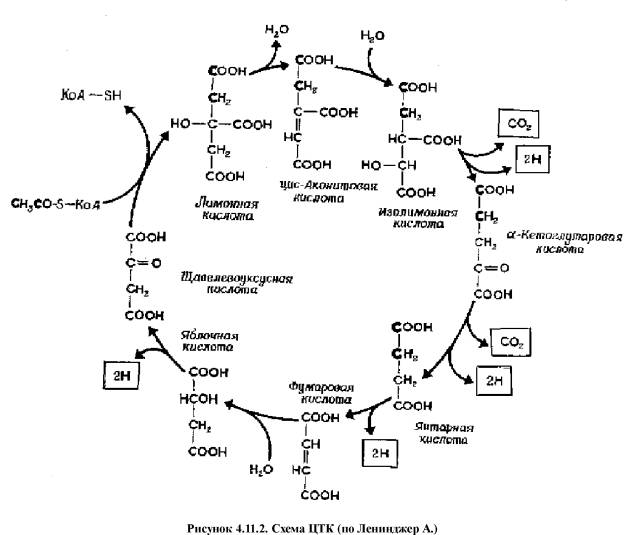

Цикл

трикарбоновых кислот (ЦТК, цикл лимонной кислоты, цикл Кребса)

Аэробный путь окисления глюкозы начинается с того, что пировиноградная кислота (ПВК, пируват) не превращается в лактат, а поступает в ЦТК.

ЦТК представляет собой серию реакций, протекающих в

матриксе митохондрий, в ходе которых осуществляется катаболизм ацетильных групп

(до СО2) и образование НАДН2 и ФАДН2.

Восстановленные коферменты переносят водород на дыхательную цепь, где

осуществляется окислительное фосфорилирование (см. главу "Обмен веществ и

энергии").

Суммарное

уравнение аэробного окисления одной молекулы глюкозы:

1-Глюк + 6 О2 = 6

СО2 + 6 Н2О + 38 АТФ

Прежде чем ПВК вступит на путь ЦТК она подвергается

окислительному декарбоксилированию при участии комплекса ферментов. Результатом

такого взаимодействия является образование ацетил-КоА. В

таком виде это соединение поступает на путь ЦТК

1.

ацетил-КоА + оксалоацетат

(щавелевокуксусная кислота) ® цитрат (лимонная

кислота) + КоА

Е: цитратсинтетаза;

2.

цитрат ® цис-аконитат

+ Н2О

Е: аконитаза;

3.

цис-аконитат + Н2О ® изоцитрат

4.

изоцитрат + НАД+ ® альфа-кетоглутарат

+ СО2 + НАДН2

Е: изоцитратдегидрогеназа

/ декарбоксилаза;

5.

альфа-кетоглутарат + НАД+ ® сукцинат

(янтарная кислота) + СО2 + НАДН2

Е: альфа-кетоглутаратдегидрогеназа / декарбоксилаза;

6.

сукцинат + ФАД+ ® фумарат + ФАДН2

7.

фумарат + Н2О ® малат (яблочная

кислота)

Е: фумараза;

8.

малат + НАД+ ® оксалоацетат

+ НАДН2

Регуляторные ферменты:

1)

пируватдегидрогеназа

(Ингибиторы: АТФ, НАДН, цитрат, Ац-КоА);

2)

цтратсинтаза

(Ингибиторы: АТФ, НАДН, ВЖК);

3)

Изоцитратдегидрогеназа

(Ингибиторы: АТФ, НА;ДН);

4)

Кетоглутаратдегидрогеназа

(Ингибиторы: АТФ, НАДН).

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ IV.11.

1. Бышевский А. Ш., Терсенов

О. А. Биохимия для врача // Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994, 384 с.;

2. Кнорре Д. Г., Мызина С.

Д. Биологическая химия. – М.: Высш. шк. 1998, 479 с.;

3. Ленинджер А. Биохимия. Молекулярные основы

структуры и функций клетки // М.: Мир, 1974, 956 с.;

4. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии //

Ростов-на Дону: Феникс, 1999, 540 с.

5. Методы биохимических

исследований (липидный и энергетический обмен). Под ред. М.И.Прохоровой // Л.:

Изд-во Ленинградского университета, 1982. - 327 с.;

6. Ньюсхолм Э., Старт К.

Регуляция метаболизма. Под ред. Э.Г.Ларского. - М.: Мир, 1977. - 407 с.